Gli abiti tradizionali

Il costume tradizionale brigasco

di Carlo Lanteri

|

|

|

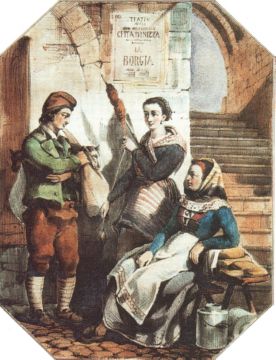

"Fra le varietà dei costumi si distingue in particolare quello chiamato brigasco, che dona molto alle donne..." (G. Chabrol de Volvic, 1824) |

|

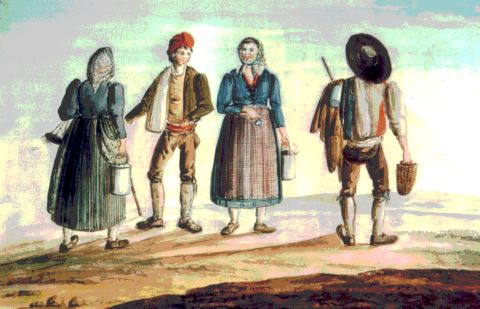

Il costume tradizionale è certamente uno degli elementi che, già in antico, ha contribuito meglio a caratterizzare la Comunità Brigasca.

Esso si presenta sostanzialmente identico in tutti i centri dell’area brigasca, non solo per la foggia e la tipologia, ma anche per i tessuti con cui veniva confezionato. Identica è anche l’evoluzione

storica documentata.

Fonti documentarie e iconografiche

Il costume tradizionale brigasco, nelle sue varianti (da lavoro e festivo), costituisce un unicum nel panorama del Ponente Ligure e del Basso Piemonte ed è stato per molto tempo motivo di spiccato

interesse per viaggiatori, fotografi e pittori italiani e stranieri presenti sulla Riviera Ligure di Ponente e sulla Costa Azzurra, dove i pastori brigaschi scendevano a svernare con le greggi nella

stagione invernale.

Esiste pertanto una mole imponente di testimonianze letterarie e iconografiche (già a partire dai primi dell’Ottocento) che documentano il costume tradizionale, anche nella sua evoluzione storica.

Origini

Le origini dell’abito da lavoro femminile sono con ogni probabilità da ricercarsi in epoca medievale, mentre quello festivo e quello maschile riproducono modelli di area nizzarda risalenti almeno al

Settecento. Caduti in disuso a partire dal primo conflitto mondiale, gli abiti tradizionali sono stati progressivamente dimenticati e spesso riutilizzati per scopi diversi.

Fortunatamente molti capi antichi ci sono giunti integri perché conservati e tramandati, all’interno delle famiglie, a motivo del loro valore affettivo.

Oggi

Da circa trent’anni, il vestiario tradizionale è oggetto di raccolta, catalogazione e studio e viene indossato periodicamente in occasione di ricorrenze particolari.

"A Vaštéra" si propone di pubblicare prossimamente i risultati di questi studi in un apposito volume. Per quanto riguarda i capi più antichi, il loro stato di conservazione e il loro alto valore storico

e documentario ne consigliano un uso più sporadico, se non una definitiva dismissione. Si rendono pertanto necessarie ricostruzioni fedeli delle diverse fogge e varianti. Per fare ciò si stanno cercando i

materiali più adatti che spesso, però, non sono più reperibili in commercio (almeno in produzione seriale) e quindi devono essere fatti confezionare appositamente, a livello artigianale.

Il costume femminile

Da lavoro

Consisteva in una camicia di tela di canapa (a camìiž), senza colletto e con le maniche a tre quarti, sulla quale veniva indossata una sorta di pesante scamiciata

(a pitòca), confezionata con un caratteristico tessuto in lana marrone naturale

(štamégna)*.

La pitòca era uno dei capi che la sposa riceveva in dote e poteva durare anche tutta la vita.

Quando le esigenze climatiche lo richiedevano, sulla pitòca veniva indossato un giubbino in tessuto di cotone, più o meno pesante (ër gipùn, a gìpa, a caṡàca).

Di questo capo particolare ci sono giunte testimonianze solo a partire dal XIX secolo: è piuttosto attillato, presenta un colletto "alla coreana", maniche lunghe, ed è arricchito quasi sempre da

piccole pieghe.

Può essere chiuso sia con gancetti metallici (i šcrucìti) che con piccoli bottoni (i bëtùn), quasi sempre nascosti sotto una patta.

Normalmente, sopra la pitòca non veniva indossato il grembiule.

Le calze (e càuse), solitamente in lana, erano confezionate a mano, ai ferri, ed erano spesso rigate in due colori.

Per riparare il capo dal sole o dal freddo, si usava il fazzoletto da testa (ër mëndìglië da tèšta), in lana o cotone, in tinta unita, ma più spesso stampato.

Questo tipo di abbigliamento ha conosciuto, nel corso dei secoli XIX e XX, un’evoluzione: la pitòca è progressivamente caduta in disuso, sostituita dal gipùn o caṡàca più una gonna ordinaria

(e fàude), in tessuto di cotone o misto lana, in tinta unita o rigato, arricciata sulla parte posteriore e quasi interamente coperta, sul davanti, dal grembiule

(ër fudìi o faudìi).

Sulle spalle veniva portato un fazzoletto, in lana o cotone, incrociato sul petto e trattenuto dal grembiule.

Festivo

Dalle fonti iconografiche più antiche (primi Ottocento) risulta costituito da una camicia bianca con lo scollo guarnito di pizzi su cui viene indossato un corsetto rosso allacciato sul davanti con

stringhe e dotato di maniche staccabili assicurate da larghi nastri blu con fiocchi in corrispondenza delle spalle e degli avambracci.

La gonna, di diversi colori, non oltrepassa mai la caviglia ed è coperta da un ampio grembiule, anch’esso di vario colore, o a quadri. Completa l’abbigliamento un fazzoletto sul capo.

A partire dagli anni Venti dell’Ottocento, le fonti iconografiche documentano un’evoluzione di questo tipo di costume femminile, specialmente per quanto riguarda il corsetto.

Questa nuova tipologia, d’ora in poi, sarà costantemente riprodotta dalle fonti iconografiche (pitture e disegni) e dalle fotografie che, ovviamente, sono le più interessanti.

Il Costume Brigasco nei pittori nizzardi dell'Ottocento

La camicia (a camìiž)

Confezionata in tela di canapa (téra dë càvënë) tessuta a mano sul posto, ha uno scollo rotondo (ër còlë) guarnito di merletto a fuselli (a dëntèla o i pësìti) di importazione.

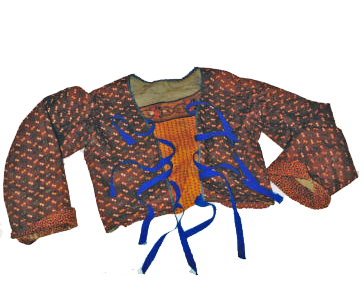

Il corsetto (ër gipùn, a gìpa, a caṡàca)

Viene indossato sopra la camicia; è in cotone stampato o in tinta unita, di colore più o meno scuro a seconda dell’età, a maniche lunghe, spesso provviste ai polsi di un risvolto

(i sulìn).

Viene interamente bordato di fettuccia blu o verde (firuṡèla o tërsùn), tranne il risvolto delle maniche. Sul davanti, dall’altezza del seno

alla vita, il gipùn è guarnito lateralmente da due larghe strisce di stoffa color rosso scarlatto, (i cönsi rüsci, i rüsci,

i rüscìti), di solito bordate con la stessa fettuccia blu o verde.

Le due strisce rosse costituiscono una sorta di sfondo su cui spiccano i lacci (i ligàmi) che chiudono il corsetto. Questi, realizzati con la stessa fettuccia usata per

bordare, si annodano con un fiocco, lasciandone poi ricadere le estremità.

Cucito sul retro del corsetto, con la funzione di sostenere la gonna, si trova un piccolo rotolo di stoffa imbottito di stracci o crusca (rë štrop).

Esemplare di gipùn Realdo, secolo XIX |

Gipùn di La Brigue fotografia di L.Giletta 1839, particolare |

Caṡaca di Upega fotografia di anonimo 1880 circa, particolare |

La gonna (e fàude)

Per confezionarla erano necessari, in larghezza, circa tre metri di tessuto.

Non oltrepassava mai la caviglia ed era confezionata con tessuto in cotone (burdàt) o in cotone e lana (mìta), di peso diverso a seconda della stagione. Sul retro, la gonna veniva arricciata, o con un

sistema di fitte pieghe (e rüghe) cucite ad una cintura in stoffa, o con l’ausilio di una fettuccia a scorrimento interno (a guìna).

All’interno, in fondo, portava cucita una balza di varia altezza (ër surgét) in tessuto di colore contrastante ed era completamente orlata di fettuccia, perlopiù nera

(firuṡèla o tërsùn).

Il colore delle gonne in tinta unita variava in base all’età (più chiaro per le donne giovani e più scuro per le donne anziane e le vedove), ma più spesso le gonne erano rigate in verticale a due o

tre colori (fàude a réghe).

Gonna in cotone rigato Realdo, secolo XIX |

Gonna in cotone tinta unita Realdo, secolo XIX |

La balza interna (surgét) particolare gonna precedente |

Il grembiule (ër fudìi o faudìi)

Copriva quasi interamente la gonna e presentava una fitta arricciatura.

Due lunghi lacci consentivano di annodarlo sul davanti con un ampio fiocco che ne lasciava ricadere le estremità.

Le tasche potevano essere cucite internamente o applicate all’esterno.

Veniva realizzato con tessuto di vari colori, sempre conforme all’età, in tinta unita o fantasia (preferibilmente a piccoli motivi geometrici).

Ne esistono esemplari in tessuto di cotone e, più raramente, di lana leggera.

Il fazzoletto da testa (ër mëndìglië da tèšta)

Era in cotone o lana, a seconda della stagione, in tinta unita o più spesso stampato. Per le occasioni importanti poteva anche essere in seta operata.

Il fazzoletto da testa lasciava intravedere la caratteristica acconciatura (vedi più sotto) e veniva annodato sotto il mento, un po’ in sbieco, lasciandone ricadere le cocche.

Esisteva poi un caratteristico fazzoletto, più ampio di quelli ordinari, confezionato in mussola di cotone bianca e ornato di ricami in tinta (a mënsulìna).

Veniva importato solitamente dalla Francia ed era impiegato per coprire il capo in chiesa al momento della Comunione.

Fazzoletto da testa in lana Piaggia, secolo XIX |

Mënsulìna in mussola di cotone ricamata Realdo, secolo XIX |

|

Fazzoletto da testa in seta operata da mezzo lutto Realdo, secolo XIX |

||

Il fazzoletto da spalle (a pùncia)

E’ un caratteristico fazzoletto quadrato in cotone o lana, molto ampio (circa 1 metro di lato), piegato a triangolo.

Veniva messo sulle spalle e incrociato sul petto, fermandone le cocche all’interno della cintura del grembiule.

Pùncia in cotone stampato Realdo, secolo XIX |

Pùncia in cotone stampato, fronte Realdo, secolo XIX |

Pùncia in cotone stampato retro |

Le calze (e càuse)

In lana o cotone, confezionate a mano con i ferri, potevano essere di vario colore ma più spesso a righe orizzontali di due colori diversi.

Per sorreggerle, sotto il ginocchio, si impiegava talvolta una treccia ottenuta con fili colorati di cotone o lana.

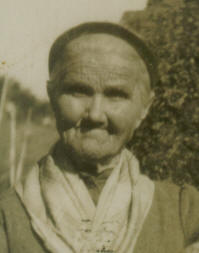

L’acconciatura (ër vëlῢ)

E’ l’elemento del costume femminile tradizionale che più ha resistito nel tempo (fino agli anni Settanta del Novecento).

Si tratta di un nastro di velluto nero (più raramente blu scuro), alto circa 4 centimetri, che ricopriva una treccia fatta girare attorno al capo.

Veniva portato sempre, anche nei giorni feriali. Spesso veniva acquistato in Francia o in Liguria e recato in dono dagli uomini alle fidanzate.

Donna con il vëlῢ Piaggia, fine secolo XIX |

Donna con il vëlῢ Upega, primi del secolo XX |

Donna con il vëlῢ Realdo |

Gli ornamenti (i ùuri)

Erano piuttosto rari (spille e collane) e riservati ad occasioni particolari.

Normalmente venivano portati due semplici cerchi d’oro alle orecchie (e anëléte); esistevano però anche tipi di orecchini più elaborati, a pendente o a barchetta.

Quando la donna era in lutto, gli orecchini venivano avvolti in un pezzetto di stoffa nera.

Nella seconda metà dell'Ottocento

il gipùn cun i rüsci cade progressivamente in disuso, a vantaggio di un altro tipo di gipùn. Si tratta di un corpino in tessuto di cotone, più o meno pesante, in tinta unita

o stampato, più raramente operato, di diversi colori. Per il lutto e per le donne anziane esso è nero, a maniche lunghe, senza risvolti, il collo "alla coreana", ed è in genere abbottonato sul davanti

con una serie di gancetti metallici o di piccoli bottoni che scompaiono sotto una patta.

Può essere abbellito con diverse pieghe, sia sul davanti che sul retro.

Questo capo viene indossato sia nei giorni feriali che festivi (la differenza consiste solo nella decorazione, più o meno curata, e nella diversa preziosità del tessuto).

Sul gipùn veniva messo un fazzoletto da spalle, più o meno ampio, incrociato sul petto.

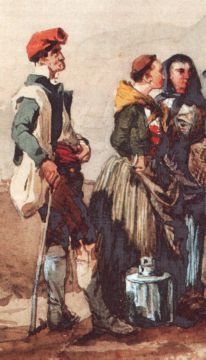

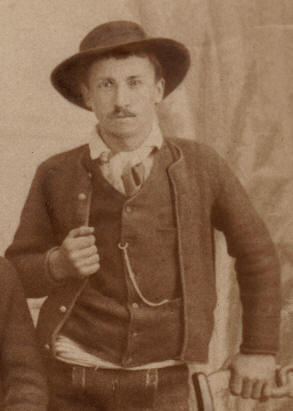

Il costume maschile

Da lavoro

Era confezionata in tela di canapa (téra dë càvënë) tessuta a mano sul posto, aveva un colletto (i sulìn) "alla coreana" o con risvolti.

Era piuttosto lunga (arrivava normalmente fino al ginocchio); sul davanti non era aperta completamente, ma soltanto sul petto (la si doveva perciò infilare dall'alto).

L'apertura poteva essere ornata da tre o quattro pieghe cucite ai lati ed era abbottonata con piccoli bottoni bianchi d'osso o di madreperla.

In qualche caso il colletto poteva essere chiuso da un alamaro di legno (a tῢrla).

Il fazzoletto da collo (ër mëndìglië da còlë)

Al collo, (anche sopra la camicia), gli uomini portavano quasi sempre un fazzoletto di cotone, in genere di colore chiaro, annodato in vari modi.

La giacca (a màglia)

Sopra la camicia veniva indossata una pesante giacca di lana.

Essa veniva realizzata con i ferri ma anche con due bacchette da ombrello, quando i ferri mancavano. La particolare lavorazione, eseguita tutta a "punto diritto" (a garét),

conferiva a questo capo di abbigliamento una compattezza notevole e perciò una lunga durata.

La lana usata, di colore marrone, era quella ricavata dalle pecore scure (féi bürèle) e perciò non richiedeva tintura; una volta confezionata, veniva sottoposta al processo

di "follatura" (paraῢra) ed era detta perciò "paràa".

Era completamente bordata con fettuccia piuttosto resistente (tërsùn), di colore marrone o blu, e chiusa sul davanti da caratteristici bottoni bombati di ottone di tipo

marinaro, recanti di solito in rilievo un'ancora (i bëtùn dë r'àncura).

Non era raro però che si riutilizzassero bottoni di ottone staccati da divise di tipo militare.

Maglia in lana "paràa" Upega, secolo XIX |

Giacca in lana indossata da un pastore di Upega fotografia di anonimo 1880 circa, particolare |

I pantaloni (e braghe dë štamégna)

E' Il capo più caratteristico ed originale del costume maschile. Si tratta di pantaloni confezionati in štamégna.

Arrivavano fin sotto il ginocchio e presentavano in fondo due piccoli spacchi laterali bordati di fettuccia blu e chiusi da uno o due bottoni, dello stesso tipo usato per la giacca di lana.

Il fondo dei pantaloni era anch'esso bordato di fettuccia blu che dava origine ad un lungo fiocco con cui i pantaloni venivano allacciati sotto il ginocchio e che ricadeva sulle calze.

I pantaloni, dietro, presentavano uno spacco con alcuni buchi nei quali veniva fatta passare una fettuccia blu che, allacciandosi, consentiva di stringerli in vita.

Sul davanti si aprivano con una sorta di sportello, fermato in alto da due bottoni di ottone.

Pantaloni in štamégna Upega, secolo XIX |

Pantaloni in štamégna indossati da un pastore di Upega fotografia di anonimo 1880 circa, particolare |

La cintura (a liàsa)

Si tratta di una fascia che veniva avvolta attorno ai fianchi, come cintura. Normalmente la si confezionava con un tessuto di lana.

La lunghezza di questa fascia poteva essere notevole, fino a consentire di avvolgerla diverse volte intorno ai fianchi. Il colore della liàsa era di solito nero o blu scuro, ma ne esistevano anche

di colore rosso.

L'uso di questo elemento del costume maschile ha resistito piuttosto a lungo nel tempo, per scomparire a ridosso della seconda guerra mondiale.

Le calze (e càuse paràe)

Erano di lana bianca, sottoposta alla follatura, ed erano dette perciò "paràe" (follate).

La follatura le rendeva resistenti all'usura e quasi impermeabili. Di solito le calze erano sprovviste della punta, per evitare un'usura troppo rapida.

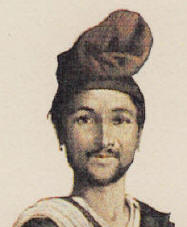

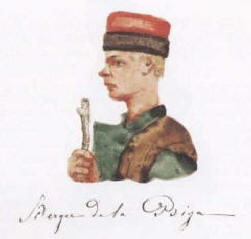

Il berretto (a bréta)

Confezionato in tessuto di lana pesante, il berretto aveva forma rettangolare piuttosto allungata (come un sacchetto) ed era di due colori: nero alla base e rosso nella parte superiore.

La parte nera veniva arrotolata su se stessa in modo da formare una specie di bordo, mentre la parte rossa rimaneva interamente visibile (qualche volta la si lasciava pendere lateralmente su di una spalla).

Il berretto, più antico, è stato presto soppiantato da un cappello con calotta piuttosto bassa e tese larghe, in feltro scuro, (ër capèe), elemento sempre presente nelle

fotografie d'epoca e nella memoria dei testimoni diretti.

Gli scarponi (i sòcu, i sabò, i grῢli)

Le calzature tradizionali sono costituite da pesanti scarponi di tomaia con spessa suola chiodata; negli esemplari più antichi la suola è di legno.

Gli orecchini (e anëléte)

Per quanto riguarda gli ornamenti che completavano il costume maschile, qualche anziano ricorda l'uso di portare uno o due cerchi d'oro alle orecchie.

Festivo

E' composto sostanzialmente dagli stessi capi di quello da lavoro che si caratterizzano però, in qualche caso, per il diverso colore e la qualità dei tessuti.

La camicia è identica a quella dei giorni lavorativi.

La pesante giacca di lana, invece, è di solito confezionata in lana bianca anziché marrone. Sotto di essa può essere indossato un panciotto di vario colore, perlopiù scuro

(ër curpét). Si ha notizia, e le fotografie d'epoca le documentano, di altri tipi di giacche, composte di tessuti diversi, fra cui il velluto.

Da alcune fonti iconografiche è attestato l'uso di un cappello di feltro più raffinato di quello in uso nei giorni feriali, a calotta rotonda, un po' ribassata, guarnito da una fibbia e da piume.

Ringraziamenti

L'Autore ringrazia di cuore e ricorda tutte le persone, viventi e scomparse, che a vario titolo hanno collaborato alle sue ricerche, permettendogli uno studio sistematico del costume brigasco nelle sue varianti.

Per preziose notizie ed indicazioni:

Alberti Angelica (Carmëlina), 1889-1974

Alberti Emilio (Mìliu Cagnòo), 1901-1998

Alberti Maddalena (Madaléna Valéta), 1895-1982

Ghirardo Pierina (Pierina dë Danièle), 1906-2002

Lanteri Adelina (Delina), 1902-1990

Lanteri Anna (Anna Brìca)

Lanteri Augusta (Margarì Brìca), 1912-1991

Lanteri Gerolamo Pietro (Piè Pantalùn), 1903-1992

Lanteri Maria (Mariéta Bërnarìna), 1910-1997

Lanteri Petronilla (Parmìna), 1904-1985

Pastorelli Giuseppina (Pina dë Paštürèe)

Per aver indossato i costumi nelle fotografie che corredano la presente sintesi:

Nicoletta Bottero

Lilla Giordano

Marisa Ravera Lanteri

Per aver permesso di fotografare i capi di loro proprietà e riprodurne le immagini:

Lanza Grazia Maria - Realdo

Pastorelli Angela Maria (Maria da Capèla) - Piaggia

Pastorelli Francesca (Francì dër Bigliunét) - La Brigue

Pastorelli Giuliana (Giuliana de Cuštantin) - Piaggia

Pastorelli Giuseppina (Pina dë Paštürèe) - Realdo

Per aver fornito prezioso materiale iconografico:

Carbone Claudio - Vallecrosia

Lanteri Maria (Mariéta d' Aràscë) - Alassio

Per aver messo a disposizione quanto da lei reperito e per l'opera appassionata di ricostruzione di capi tradizionali:

Danusso Lanteri Ornella (Nella) 1930-2010